萨沙历史上的今天。

作者:萨沙

本文章为萨沙原创,谢绝任何媒体转载

1941年苏德两军的真实伤亡如何?仅从军事角度来看谁是真正的胜利者?1941年6月22日:纳粹德国发动巴巴罗萨作战,与其盟国大规模入侵苏联,苏德战争爆发。

毫无疑问,苏德战争的1941年,是以苏军的惨败、德军的辉煌胜利而告终。

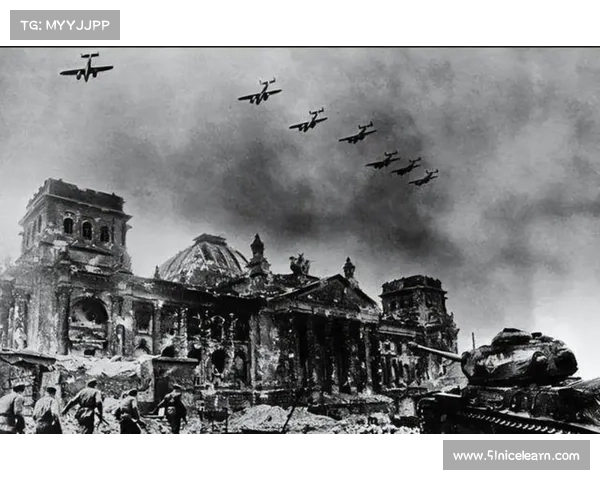

1941年6月22日苏德战争爆发以后,300万德军从1800多公里的漫长国境线上,对苏军发动全面进攻。

德军的攻击主要是三个方向:北方集团军群的29个师、中央集团军群的50个师、南方集团军群的59个师。

这三个集团军群共有4个装甲兵团、153个德国师和37个其余轴心国师,共计190个师。

三个方向的攻击目标,都很明确。

德军主力为中央集团军群,目标首先是围歼当面的白俄罗斯地区苏军重兵集团,随后直逼莫斯科,歼灭拱卫首都的苏军主力。中央集团军群实力最强,除了50多个主力师以外,还有2个装甲兵团。

另一路主力为南方集团军群,目标是歼灭乌克兰地区的苏军主力,随后根据情况决定是北上增援中央集团军群围歼莫斯地区苏军,还是继续东进占领伏尔加河流域、高加索地区。

南方集团军群实力雄厚,有50个师,还有1个装甲兵团。

第三路北方集团军群的作用相对次要。该集团军群目的,主要是在芬兰军队协助下,歼灭波罗的海沿岸的苏军,占领列宁格勒,消灭莫斯科侧翼的苏军,保证另外两路苏军的进攻。

北方集团军群兵力较少,有29个师,也有1个装甲兵团。

说起来,苏军的实力丝毫不落下风。

苏联陆军现役部队就有200多个师,可以用在西线对付德军的就有260万人,仅仅基辅至黑海一带分布着48个师。

这个数字比德军要少,但苏军只需要很短时间,就可以编组出大量军队。

斯大林早就认为第二次世界大战的爆发,是不可避免的。

苏军非常重视预备役部队,当时的机制是:每个红军师有一个对应的影子师。

这个影子师有一整套体制,包括大量军官和军士,部分老兵和新兵。

开战以后,影子师只要将退役的老兵召回部队,再加入大量新兵就可以迅速成为现役师。

苏军的实力可以在短时间内翻2倍,达到500万以上数量,超过德军的300万人。

要知道,德军这300万人还有几十万仆从国军队,战斗力很烂。也就是说,苏联在很短时间,就可以有德军两倍数量的军队,掌握战场的主动权。

同时,苏军早就有计划地将大部分兵工厂,搬迁到乌拉尔山以东地区,以应付持久战争。这些兵工厂距离边境太远,德国空军无法进行轰炸,可以保证军火补充。

当时苏军无论陆军还是空军,都有不亚于德军的武器装备,还可以大量生产。

以陆军为例,苏联的坦克、火炮、部分轻武器甚至强于德军,还可以迅速制造出来。

就双方实力对比来说,如果1941年的苏军指挥得当,完全可以把德军挡在乌克兰、白俄罗斯等地,根本就无法靠近莫斯科。

那么,为什么1941年苏军会遭受如此惨败,德军直接杀到莫斯科城下呢?

主要还是斯大林的军事战略错误。

斯大林固执的认为,在英国顽抗的情况下,德国绝对不会对苏联开战,这会陷入可怕的两线作战。

一战中的德国,就是陷入两线作战后崩溃的。

身为军人的希特勒体验过一战失败的痛苦,不可能不接受教训。

只要英国继续抵抗,就至少会牵制德国百分之三十的空军力量,以及大量的陆军、海军。

在斯大林看来,德国实力相对英国占很大优势,美国又暂时没有参战。

希特勒应该会利用这个有利时机持续打下去,最终登陆英国本土,彻底解决英军。

到时候英国政府只能退到欧洲以外的殖民地去,德国完全控制大半个欧洲,消除了背后的敌人,到时候才可能向东同苏联作战。

所以,斯大林没有做出临战部署。

直到苏德战争爆发之前,苏联还在大量出售军事资源给德国。

斯大林将大量苏军部署在国境线附近,以威吓德国人。

这种部署是极端错误的,斯大林不可能不知道。

实际上,在1941年之前的一次演习中,朱可夫将军就指挥德军顺利突破苏军防线,连续进行包围作战,导致边境附近大量苏军被彻底歼灭。

为此,斯大林将苏军总参谋长解除职务。

那么,斯大林是不知道不能这么部署吗?当然不是。

只是斯大林认为短期内不会爆发战争,才做出这种恐吓性的军事部署,导致后来毁灭性失败。

苏德战争突然爆发以后3天内,斯大林还认为这是德军的军事挑衅,曾在第一天命令苏军发动全面反攻,将德军赶回国去。

直到发现德军出动数百万大军全面进攻,斯大林才知道出现了错误,却已经迟了。

由于猝不及防和部署失败,苏军遭遇惨重损失。

战争开始半天内,苏军损失1200架飞机,国境线附近的军事设施几乎都被摧毁。

开战仅仅一周,德军重创国境线附近苏军,推进也非常迅速。德军装甲部队,第一天就推进了50到60公里。

一周后,北方集团军群已经渡过西德维纳河;中央集团军群推进到白俄罗斯首都明斯克;南方集团军群的前锋,开始进逼乌克兰首都基辅。

据战后西方公布的统计资料,在苏德战争的头18天,苏联损失2000列火车的军火、3000门大炮、2000架飞机、1500辆坦克、30万名苏军被德军俘虏。

至此,苏军的防御体系被冲的七零八落。

此时的斯大林如果足够理智,应该命令一部军队就地抵抗,大部军队则暂时后撤以稳住局面,等待援军赶到后恢复元气,再进行攻势防御。

没想到,斯大林又错误判断形势,认为现有的苏军完全可以对付德军,根本不需要等待援军到达。

在斯大林的命令下,苏军指挥官不允许随便撤退,不惜战到一兵一卒也要守住阵地。

这简直是在帮助希特勒的忙。

希特勒进行的闪电战,并不怕苏军防守,再多的苏军也可以装入包围圈内吃掉,就怕苏军有序后撤。

德军正面猛攻以外,还采用机动性极佳的装甲兵团在侧后包抄,切断苏军的补给线和撤退路线。

对于苏军重兵集团来说,一旦补给线被切断,往往只能坚持一二周的时间。

那么,德军只要维持包围圈10到15天,里面的苏军就会不战自溃。

苏军的死战不退,实际上配合了德军的闪电战,让希特勒狂喜不已。

苏军接连遭遇了明斯克战役,斯摩棱斯克战役的惨败,大量军队被合围歼灭,德军损失则不多。

明斯克战役中,17天内苏联西方面军的62万苏军损失42万人,白罗斯大部分地区被德军占领。斯摩棱斯克战役中,58万苏军损失33万,余部因为损兵折将,士气低落,战斗力大减。

更可怕的是,占领斯摩棱斯克以后,德国中央集团军群距离莫斯科只有380公里。

此时希特勒和他的将军们发生了分歧。

将军们认为,趁着中部苏军一败再败的有利时机,德国中央集团军群应该果断突进,一举占领莫斯科。

希特勒则认为,是否占领莫斯无足轻重。当年拿破仑占领了莫斯,却没有歼灭苏军主力,最终还是遭受了惨败。

此时苏军连续溃败,但距离崩溃还有很大的距离。

尤其是,南方乌克兰境内的苏军,还有接近百万的庞大兵力。

如果德国中央集团军群不顾侧翼的危险,强行进攻莫斯科,是非常危险的。

一旦正面攻击不利,侧翼遭到乌克兰地区苏军的袭击,就只能撤退甚至会被歼灭。

在不消灭侧翼威胁的情况下,德军不能随便攻打莫斯科。

在众多将军的反对下,希特勒分调部分负责进攻莫斯科的中央集团军群主力(古德里安第2装甲集团军)转而进攻南方的基辅,这就是基辅会战。

基辅会战中,斯大林犯了老毛病,下令任何部队不许随便撤退。

等到斯大林下令撤退时,基辅地区苏军已经基本被合围。

最终,70多万苏军被德军合围歼灭高达66万,苏联整个西南方面军几乎被歼灭。

虽然德军获得了战术上的最辉煌胜利,也让德军现役部队一举超过苏军,却花费了2个多月的时间。

基辅战役从7月7日进行到9月26日,中央集团军群的攻势则减缓了。

这为斯大林调动部队防御莫斯科,赢得了有利的时间。

另外,德国北方集团军群的作战,也不太顺利。他们连续占领立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚,在芬兰军队配合下推进到列宁格勒地区,随后遭到激烈抵抗。

这里苏军数量众多,高达90多万人,比进攻的德军还多了不少。这里的地形同乌克兰大平原不同,不适合部队快速推进,大大抵消了德军的优势。

而芬兰军队在收复了被苏军占领的失土以后,就不再推进,德军只能独自作战。

德军无法占领列宁格勒,就进行了800多天围困战。围困战牵制了几十万德军,无法增援莫斯科方向。

苏联领土面积辽阔,德国南方集团军群也在南方艰苦战斗,进行了诸如第一次哈尔科夫战役、塞瓦斯托波尔围城战等战役,无法支援中央集团军群。

于是 ,德国中央集团军群从9月30日开始,才开始独立进攻莫斯科战役。

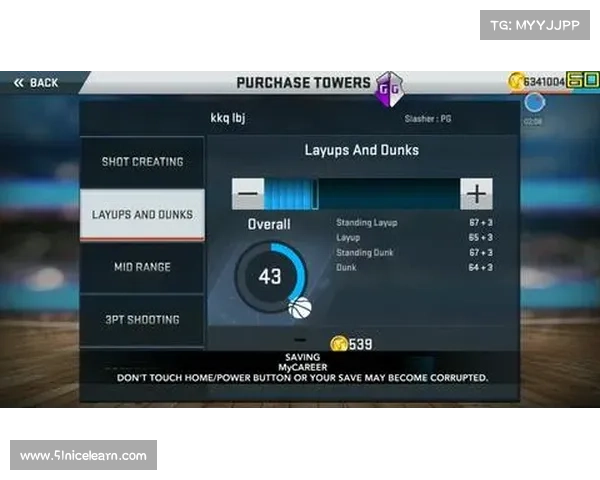

此时中央集团军群可以使用的兵力为100万人,1700辆坦克,1.4万门火炮,549架飞机。

苏军则有125万人,990辆坦克,7000多门火炮,600多架飞机,还有300公里纵深防御阵地。

更重要的是,德军并没有大量援兵了,苏联的援兵却源源不断从东面赶来。

此时苏军改变了以往错误的战略,并不是死守某一个阵地,一旦阵地被突破,就有序后撤进入二线三线阵地继续防御,防止被德军合围。

即便如此,莫斯科战役初期,风头正劲的德军仍然连连获胜。

在维亚济马及布良斯克战役中,德军又俘虏了50万苏军。

此战进行了差不多2周的时间,增援的苏军源源不断赶到,实力不断增强。

德军越接近莫斯科,苏军防御阵地就越牢固,防御也越顽强。

更倒霉的是,10月开始,苏联普遍降雪降雨,完全破坏了道路。德军前进的道路,完全变成了沼泽一样的东西,装甲部队寸步难行。大量的雪花落在衣衫单薄的德国士兵身上,而他们的冬季装备还没有运到。

苏军是防御一方,本来就囤积了大量辎重,并不受到大的影响。

而德军是进攻一方,恶劣的天气导致进攻大大受阻,冻死冻伤的士兵超过了战斗伤亡。

万般无奈下,古德里安的部队被迫于1941年10月29日停止前进。

至此,中央集团军已经精疲力尽,只有33%的摩托车仍然可被正常使用,步兵师只有33%或50%的兵力。德军后勤补给在这段时间几乎崩溃,大量保暖衣服及其它冬季堆积在后方火车站,无法送到前线。

苏军的情况也不太好!

此时德军参与对莫斯科最后的总攻有90万人,苏军连续遭受惨重损失,只剩下50多万人。

好在,苏军还有源源不断的援军。此时战争已经爆发了快半年,苏联适龄青年都被组织起来,经过短短数月的新兵训练就送到前线。

同时,驻扎在西伯利亚和远东地区的苏军部队,除了留下几十万人对抗日军以外,其余全部向莫斯科方向调动。

德军在风雪中战斗了一个月,11月28日德国国防军到达希姆基的卡拉斯拉雅波利亚纳村,这里距离莫斯科少于20 公里。

此时德军就像一个打了12个回合的拳击手,只能保持摇摇晃晃的站着。德军战力已经耗尽,补给也断绝,无力继续进攻了。尤其重要的是,苏军的援军不断增加,德军始终无法在东面彻底切断莫斯科苏军的补给线,被迫打成了消耗战。

而这1个月内,苏军又大量援军赶到,兵力一举增加到220万人

至此,数量不到敌人一半的德军无力进攻,在12月5日下达了停止进攻的命令。

而苏军却拿出125万大军反攻,德军无奈之下只能暂时后撤100至250 公里,由此莫斯科战役结束。

整个莫斯科战役,苏军伤亡高达100多万人,德军损失30多万人。

双方伤亡相差巨大,但德军消耗了很多的有生力量,苏军损失虽大却能够弥补。

尤其重要的是,莫斯科战役是一场消耗战,德军没有占领莫斯科地区,也没有能够歼灭苏军主力,无论从战略和战术上来说,德军都没有打赢。

需要说明的是,在莫斯科会战期间,林彪曾经参加了斯大林举办的高层军事会议。

林彪的观点同朱可夫不谋而合,就是绝对不能将所有的部队投入莫斯科防线中,无论再困难也要保留一股强大的预备队,用于将来的反攻。

如果苏军只在莫斯科方向进行单纯的防御,德军就始终掌握战场主动权,大不了暂停攻势等待冬季过去或者德国援军赶到而已。苏军困守被德军占领大半的莫斯科地区,迟早还是会溃败,必须在最后阶段不惜代价主动反攻。

事实证明,苏军的反攻大大出乎德军高层预料,也导致他们被迫向后撤退数百公里。

最关键的是,从此以后,德军没有靠近莫斯科几十公里内,莫斯科地区始终是稳定的。

自然,莫斯科的德军不能说彻底败了,只是暂时后撤而已。德军仍然掌握战场主动权,下面发挥出色还是可以获胜的。

除了莫斯科以外,苏军在其他方向连遭惨败。南方集团军攻占哈尔科夫又占领了克里米亚,几乎完全占领了乌克兰地区。

北方集团军群合围了列宁格勒,这里百万苏军已经无法构成威胁。

1941年,苏军还是非常不利,关键就看1942年了。

声明:

本文参考

图片来自网络的百度图片,如有侵权请通知删除。